Ein kleiner Reisebericht

von Cathleen Bochmann

Die dritte Oktoberwoche stand für mich im Zeichen einer Kernfrage, die unsere Arbeit im Kompetenzzentrum Krisen-Dialog-Zukunft (KDZ) seit Jahren begleitet: Wie können wir mit Konflikten so umgehen, dass sie nicht spalten, sondern zum Verstehen, Lernen und zum demokratischen Miteinander beitragen?

- Oktober: Emotionen in der Demokratiearbeit – Forschung trifft Praxis

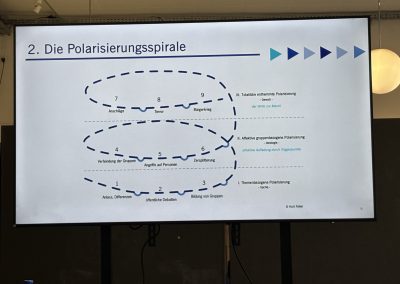

Am 21. Oktober war ich an der Fachhochschule Erfurt zu Gast bei einer Veranstaltung des Forschungsprojekts LoKoNet unter dem Titel „Konflikte und Emotionen in der Demokratiearbeit“. Das Projekt untersucht, welche Rolle Emotionen in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen spielen – von Wut und Angst über Ohnmacht bis hin zu Engagement und Solidarität. Und es fragt, wie diese Emotionen politische Prozesse und lokale Konfliktlagen beeinflussen. Gemeinsam mit Kolleg:innen aus Wissenschaft und Praxis diskutierten wir in einer kleinen, intensiven Runde, wie Emotionen unsere Arbeit in der Demokratiebildung prägen: Wo erleben wir sie als Herausforderung? Wo als Antrieb für Veränderung und Verbindung? Wie kommt es zu Polarisierung?

Der Austausch hat mir erneut gezeigt, dass demokratische Konfliktbearbeitung nicht allein eine Sache der Argumente ist. Sie braucht ein waches Gespür für Stimmungen, Dynamiken und Atmosphären und die Bereitschaft, Emotionalität als Teil demokratischer Kommunikation anzuerkennen, statt sie zu verdrängen.

- Oktober: Ideenwerkstatt kommunale Schutzkonzepte

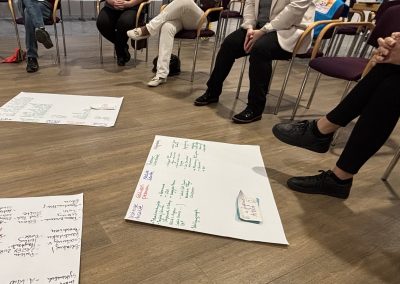

Am folgenden Tag stand die Praxis im Vordergrund und so durfte ich die Ideenwerkstatt „Kommunale Schutzkonzepte“ der Partnerschaft für Demokratie Aue/ Bad Schlema, Schneeberg, Lößnitz moderieren. Ziel war es, Wege zu finden, wie sich demokratisch Engagierte, kommunale Mitarbeitende und Ehrenamtliche besser vor Bedrohungen und Einschüchterungsversuchen schützen können. In den Arbeitsgruppen wurde deutlich, wie viel Wissen und Erfahrung in der Region vorhanden ist. Gleichzeitig wurde spürbar, dass es verbindliche Strukturen und klare Zuständigkeiten braucht: für Konfliktkommunikation, konfliktfähige Jugendarbeit, für gegenseitige Unterstützung und für die Beteiligung der Bürger:innen im Alltag. Solche Prozesse zeigen, dass kommunale Schutzkonzepte keine Sicherheitsinstrumente im engeren Sinne sind, sondern Ausdruck einer lebendigen demokratischen Kultur, d.h. einer Kultur, die Menschen stärkt, die sich engagieren und in der staatliche und nichtstaatliche Akteure zusammenarbeiten. In Schneeberg habe ich hier sehr gute Ansätze gesehen.

- Oktober: Auftakt der Dialogreihe „Keine Verschlusssache“

Den Abschluss der Woche bildete die Eröffnung einer Dialogreihe der Polizeidirektion Zwickau. Diese wurde von unserem Team im Rahmen des Projekts „Kooperationsverbund Demokratische Konfliktbearbeitung“ konzipiert und wird von unserem Moderationspool moderiert. Das Ziel ist so einfach wie bedeutsam: Polizei und migrantische, jüdische und queere Zivilgesellschaft sollen miteinander ins Gespräch kommen, offen, respektvoll und auf Augenhöhe. Denn wo Begegnung fehlt, entstehen schnell Klischees oder Vorurteile. Wo aber Austausch möglich wird, wächst gegenseitige Wahrnehmung und Vertrauen. Ich empfinde es als schönes Signal, dass sich die Kolleg:innen der Polizei bewusst in diesen Dialog begeben, um demokratische Resilienz auch innerhalb der eigenen Strukturen zu stärken und neue Formen von Verständigung zu erproben.

Kontakt

Fragen Sie uns!

Weitere Informationen erhalten Sie bei

Cathleen Bochmann

Sie möchten die Arbeit der Aktion Zivilcourage e.V. zur Stärkung einer demokratischen Gesellschaft unterstützen? Spenden Sie gern: aktion-zivilcourage.de